京能集團繼續圍繞“四個中心”的首都城市戰略定位,實施“能源為主、適度多元、產融結合、協同發展”的業務組合戰略,實施“立足首都、依托京津冀、拓展全國、走向世界”的空間布局戰略,努力提升綜合實力,努力提升服務首都發展能力,努力提升綠色發展水平,努力提升科技創新能力,努力提升精益化管理水平,著力建設成為管理模式先進、盈利能力穩健、人才隊伍精干、綠色安全高效,有中國特色的國際一流首都綜合能源服務集團。

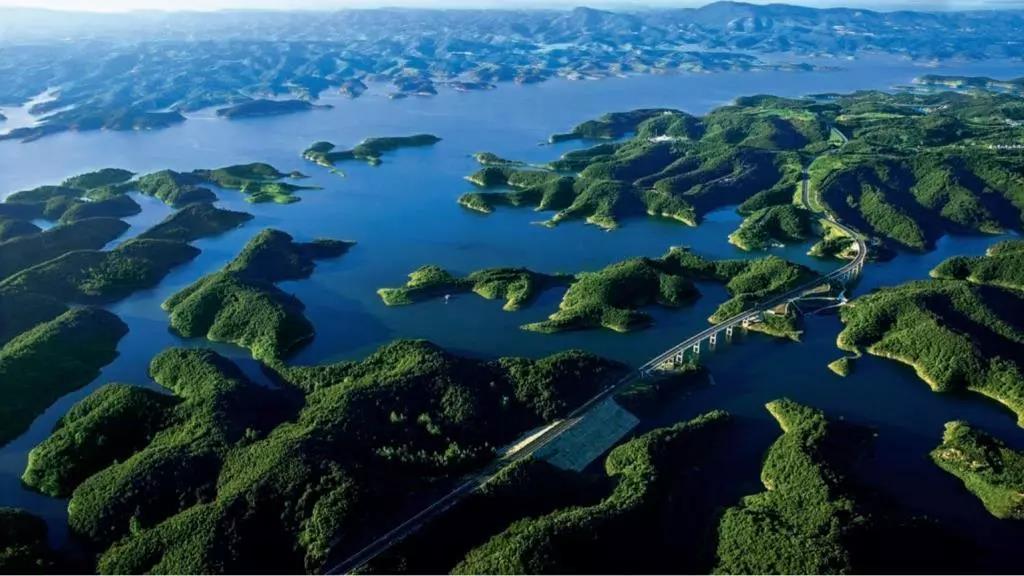

▲十堰市丹江口水庫千島生態畫廊

5年前,南水北調中線工程正式通水,首都人民終于喝上了南來之水,超過1200萬市民直接受益。

十堰作為南水北調中線工程核心水源區,城市雖小,但擴張速度極快,作為典型的工業城市,供熱供汽需求量極大,僅僅兩個小型熱電廠,可謂杯水車薪,而陳舊機組造成的環境污染,對于十堰市肩負的“一江清水永續北送”的使命來說,無異于背道而馳。

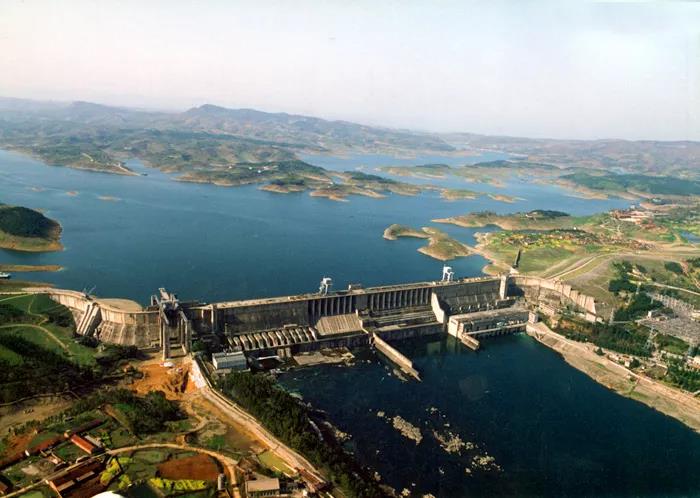

為保護南水北調中線水源區生態環境,回報十堰人民為南水北調工程作出的巨大貢獻,京能集團心懷感恩之心,以水為媒,遠赴十堰投資建廠,規劃建設4臺350MW熱電聯產機組,替代十堰市原有的兩個熱電廠和87臺小鍋爐。

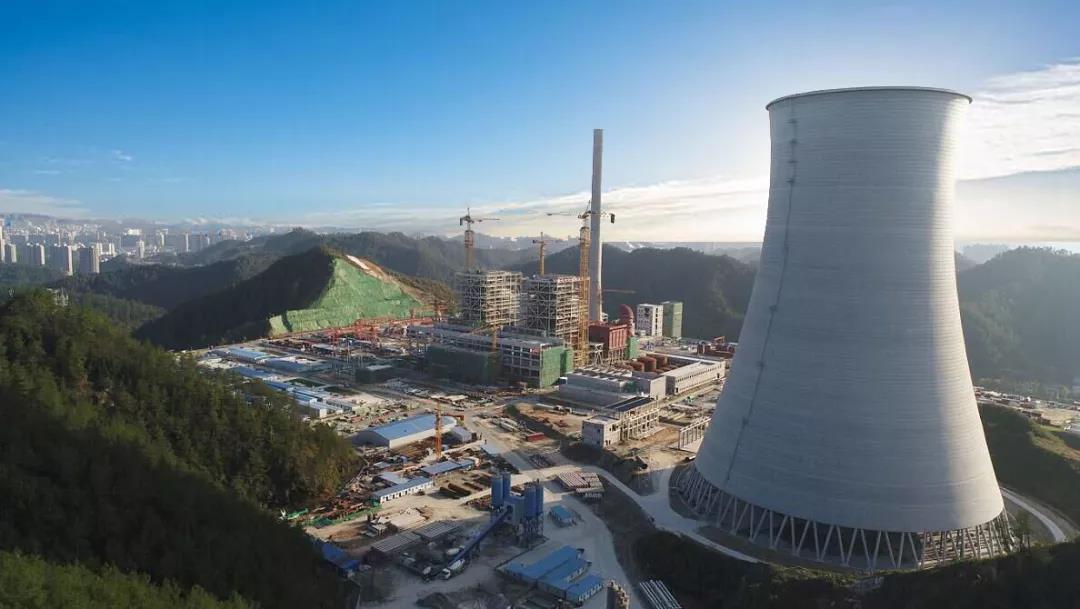

自項目籌建以來,京能十堰熱電始終把服務“南水北調”作為崇高的歷史使命和重大政治責任,以建成理念新、指標優、景觀美的生態型電廠為目標,不辭辛苦,風餐露宿,開山拓土建設電廠,全力打好水源區藍天、碧水、民生保衛戰。

今年4月,十堰市原有兩個熱電廠提前關停,全市“一張網”供熱也被十堰市政府提前列入日程。作為全市唯一一個熱源點,對于剛剛投產的京能十堰熱電而言,面對繁重的生產經營壓力和錯綜復雜的熱網情況,在短時間內完成“一張網”的建設困難重重。

如果不到泥濘難行的建設工地上走一走,如果不去午夜時分的施工現場看一看,你很難想象出京能十堰熱電熱網工程是怎樣一塊難啃的硬骨頭。從高處俯瞰,熱網管道高低錯落,曲折向前,總長度50km的熱網管道中有20.2km靜靜地躺在地下6米多深的綜合管廊中。

在施工高峰期,工地達到了500多人,建設者們翻山越嶺,過河穿橋,扎進管廊,他們開啟“5+2”、“白+黑”的工作模式,頂住酷暑寒冬,放棄節假日,一心一意只為盡快完成熱網建設,讓溫暖輸送到每一個用戶。遇到坡度達70多度的山坡施工,他們6人一組將200多公斤重的管道托架抬到現場,用手動滑輪倒鏈將3.3噸重的鋼管一點點拖拽上去。

他們頂住層層壓力,無懼刺骨寒風,一雙雨鞋踏遍了山嶺、河道,走過了陰暗狹長的管廊,以鐵人精神和“閃電速度”連續作業,僅用了1個多月的時間就完成了6.3公里的熱網建設,確保了1號機組投產后實現供暖。今年,他們繼續發揚能吃苦、能攻堅的實干精神,直面剩余熱網建設的眾多困難,加大人、財、物支持力度,最終4條熱網主管線建設在全面供暖前如期完工。

今年國慶假期,設備檢修人員一直默默堅守在C修崗位,起早貪黑,辛勤勞作,用愛崗敬業守護初心,用艱苦樸素的行動向新中國成立70周年獻禮,為今冬供熱打好前戰。在多次檢修消缺及隱患排查后,目前兩臺機組設備狀況良好,機組運行穩定。

▲9月23日至10月16日進行了1號機組首次C級檢修

對于煤炭管理人員來說,陜西銅川、彬長、寶雞等地是他們另外一個“家”,煤炭生產狀況是他們心中的牽掛,一段時間不去看看,心里便不安。為全力保障今冬供暖機組的口糧,京能十堰熱電從8月份開始儲備煤炭,10月底開通了鐵路專用線。目前,煤炭總儲備量近20萬噸,能夠滿足整個采暖季的能源供應。

為預防因機組突發故障或檢修停運帶來蒸汽停供,京能十堰熱電投資1850萬元,國慶期間已完成一臺應急燃氣鍋爐主體驗收,為確保采暖期熱網蒸汽供應的連續性提供了保障。

經反復驗算和生產協調,制定了“5+2”供暖方案,通過采取技術優化方式保障距熱源達14公里的5個熱用戶供熱,通過投資2520萬元建設分布式能源天然氣鍋爐保障距熱源超15公里的2個熱用戶供熱。

▲供暖前,積極走訪熱用戶,收集相關意見